社会へのインパクトを最速で。研究の先で選んだのは、ビジネスの道

職種

学生生活で研究に打ち込む中で、「このまま研究者の道に進むべきか」と、自身のキャリアに疑問を抱いたことはありませんか。研究で培われる仮説検証力が、ビジネスの現場、特に「営業」という職種で活かせるとは想像しにくいかもしれません。

しかし、その能力こそが、事業を動かす強力な武器になり得ると語るセールスパーソンがいます。大学院で生物研究に没頭していた彼が、なぜレバレジーズに就職したのか。そして、研究経験が現在の仕事にどう繋がり、未来のキャリアをどう描いているのか。その歩みに迫ります。(ライター:丸田)

【Summary】

■大学院で生物の組織再生研究に没頭した柳澤。研究活動を通じて、未知の領域を解明することに面白さを見出すも、より直接的に社会へ価値貢献したいという想いからビジネスの世界へ。

■レバレジーズの営業職では、顧客折衝に留まらず、チームの戦略立案やプロジェクト推進にも携わる。研究で培った仮説検証の能力は、事業課題の特定・解決に大きく貢献している。

■今後は事業づくりの主体者として価値提供の範囲を広げ、将来的には0→1の事業創造にも挑戦するビジョンを描く。手段に囚われず、社会へより大きなインパクトを与えることを目指している。

-

柳澤(Yanagisawa)

柳澤(Yanagisawa)

レバテック事業部 ITソリューション事業部東京理科大学大学院を卒業後、2023年に新卒入社。現在は、ITフリーランスと企業のマッチングを支援する「レバテック」にて、スタートアップ企業の支援やリーダー業務を担う。趣味は金魚と時計。

社会貢献への最短距離を求め、たどり着いた事業会社という選択

まずは柳澤さんの学生時代について教えてください。大学院では生物の研究に没頭されていたそうですね。

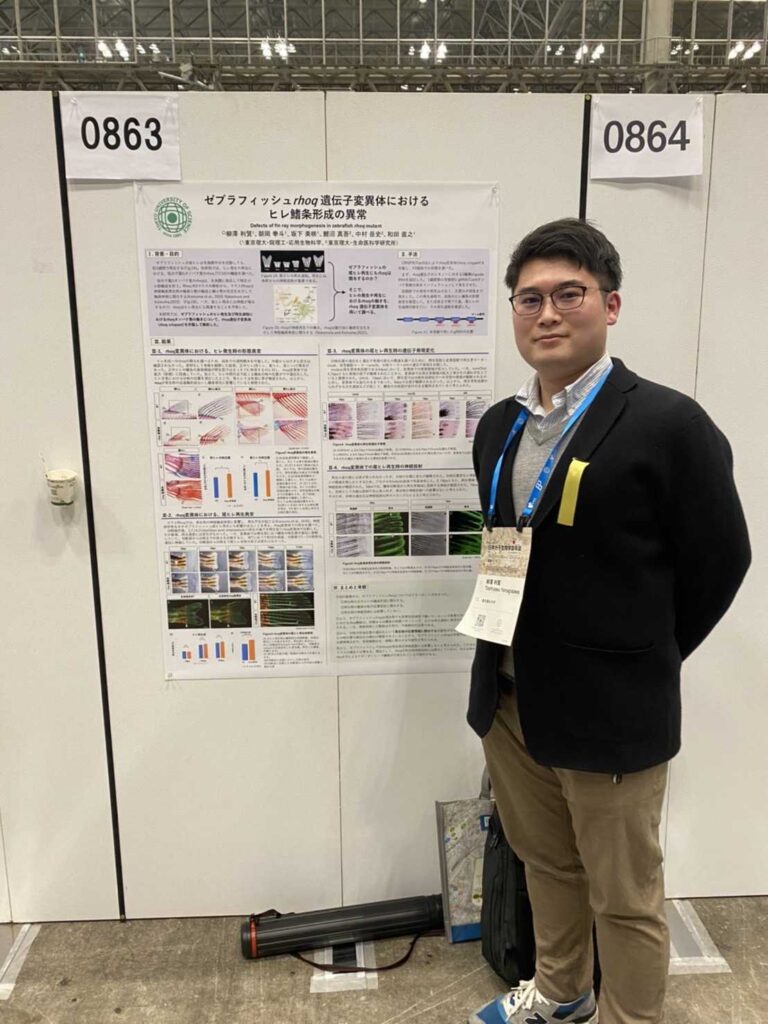

はい。学部時代はラクロス部と学園祭の実行委員会に多くの時間を費やしていたのですが、理系の学部に進んだからには、もう少し学びを深めたいという想いがあり大学院へ進学しました。大学院では、魚類を対象に組織再生のメカニズムを研究していましたね。

小さい頃から生き物や自然に興味があって、その仕組みを人の生活にも活かせないかと考えて生物の道を選びました。誰も明らかにしていない生命の摂理を、自分が初めて解き明かそうとする過程はとてもチャレンジングでしたね。日本最大規模の学会で発表する機会にも恵まれ、研究にはやりがいを感じていました。

研究にやりがいを感じる一方で、就職の道を選んだのはなぜでしょうか。

就職活動を始めたのは、大学院1年生の夏前ごろです。そもそも世の中の職業について全然知らなかったので、いろんな選択肢を見た上で進路を決めようと考えていました。当初は「頭を使う仕事」など漠然とした軸で、メーカーの研究職やコンサルティングファームを中心に見ていましたね。

自己分析を進める中で、過去の経験を振り返り、本当に大切にしたい軸が見えてきました。たとえば、学園祭の実行委員会で委員長を担った経験において、自分が企画したことでお客さんや運営メンバーが喜んでくれる瞬間にやりがいを感じていたことを思い出したんです。そこから、「人のために何かをしたい」「同じ方向を向いて熱くなれる仲間と働きたい」という想いが、自分にとって重要だと気付きました。

その軸でキャリアを考えたとき、メーカーの研究職だと、関わった商品が世に出るまでには時間がかかります。一方で、私は20代のうちからスピード感を持って、自分で何かを生み出す経験を積みたいと思いました。また、コンサルタントとして顧客を支援する立場よりも、事業の当事者として直接的に価値を生み出し、社会に届けたい。そう考えて、事業会社で働くという選択肢に惹かれるようになりました。

数ある事業会社の中で、レバレジーズを知ったきっかけ・意思決定した決め手は何だったのでしょうか?

正直に言うと、エージェントに紹介されて知ったのがきっかけで、最初は全く意向が高くありませんでした。

しかし、選考を通して社員の方々と話すうちに、印象が大きく変わりました。社会課題を解決するサービスを本気で届けようとしていること、若いうちから成長できる環境があること、そして何より、同じ目標に向かって切磋琢磨している人が集まっていること。それらが、自分の就活の軸とぴったり合っていることに気付いたんです。

大学同期から「なんでレバレジーズに?」と聞かれることは多かったですし、親も最初は知らない会社に行くことを少し心配していました。でも、「これからの時代、大企業にいることが必ずしも安定ではない。変化の激しい社会で生き抜くためには、個人の市場価値を高めることが本当の安定につながるはずだ」と自分の考えを伝えたところ、最終的には理解し、応援してくれました。最後は周囲の目よりも、自分が「ここで働きたい」と心から思えるかどうか。その感覚を信じて意思決定しました。

研究経験は無駄じゃない。ビジネスの現場で活きる思考法

それでは、入社後の仕事について教えてください。

現在はIT人材と企業を繋ぐ「レバテック」というサービスで、個人に対するCA(キャリアアドバイザー)・企業に対するRA(リクルーティングアドバイザー)の両面で営業を担当しています。具体的には、副業先を探すエンジニアの方の支援をおこなうCAチームでリーダーを務める傍ら、これまでレバテックがあまり支援できていなかったスタートアップ企業を開拓するためのRAチームの立ち上げに従事しています。

お客さまと折衝するだけでなく、どうすればチームが・事業が成長していくのかを考える企画業務にも携わっています。そして、議論に対してデータを集めるだけでなく、実際に意思決定まで加わらせてもらっています。

新卒3年目にして重要な立場を担っているんですね。研究で積んだ経験が、現在の仕事に活きていると感じる瞬間はありますか?

いろいろありますが、特に企画業務においては、研究で培った「仮説検証力」がそのまま活きています。

例えば、「この1年で事業はこう成長したが、この領域はまだ伸び悩んでいる。それはなぜだろう?」という問いがあったとします。その際、まずはデータや数字、そして現場の肌感覚をもとに「課題はここにあるのではないか」という仮説を立てます。次に、その仮説が正しいかを確かめるために、追加のデータを集めて分析したり、顧客にヒアリングを行ったりして検証する。そして、課題が特定できたら、それを解決するための施策を立案し、実行に移す。この一連の流れは、「なぜこの現象が起きるのか?」という問いに対し、論文を読み込んで背景を理解し、仮説を立て、それを証明するために実験を組むという研究のプロセスと全く同じなんです。思考のOSが同じなので、研究経験は明確なアドバンテージになると感じています。

一方で、ギャップを感じたり、新たに学ぶ必要があったりしたことは何ですか?

これまで接してきた人たちとの「志向性の違い」には、良い意味でギャップを感じましたね。研究室で出会うのは、当然ながらアカデミックな探究心が強い人が中心です。しかし、ビジネスの現場、特にスタートアップの経営者の方々とお話しすると、その勢いや意思決定の速さに驚かされることがあります。

自分がこれまで生きてきたコミュニティの常識が、決して世の中のすべてではない。多様な価値観を持つ方々と関わる中で、目の前の人を深く理解しようと努める姿勢は、入社してから特に意識するようになったことの一つです。それは壁というより、仕事に限らず自分の視野を広げてくれる新しい学びだと捉えています。

仕事のやりがいや面白さは、どのような瞬間に感じますか?

関わったメンバーが成果をあげたときが一番嬉しいですね。リーダーとして、メンバー一人ひとりの成長に日々向き合っているので、それが結果として表れると、まるで自分のことのようにやりがいを感じます。

また、レバレジーズには、「やったほうがいい」と自分が信じることを、主体性さえあればやらせてもらえる文化があります。年次や役職に関わらず、自ら手を挙げれば挑戦の機会が与えられる。だからこそ、常に自分が事業を動かす主体の一人なのだという手触り感がありますし、それが日々の仕事の面白さに繋がっていますね。

キャリアに正解はない。だから、焦らず自分の道を行く

今後のキャリアの展望についてお聞かせください。

まずは、現在関わっているチームを成長させ、社会により大きなインパクトを与えることが直近の目標です。将来的には、営業・マネジメントで培った経験を活かして、事業企画など、より上流の意思決定にも関わっていきたいと考えています。

いつかは新規事業の立ち上げのような、0→1のフェーズにも挑戦してみたいという気持ちもありますね。既存の事業を拡大していく面白さと、何もないところから価値を生み出していく面白さ、その両方を経験することで、自分の提供できる価値の幅を広げていきたいです。

レバレジーズは成長意欲の高い社員が多いので、生き急いでいるような印象を持たれるかもしれませんが、私は焦っていません。実際それぞれの目指す成長に向き合ってくれる会社ですし、幅広いキャリアパスがあります。まだ20代。この会社で挑戦できることを一つひとつ楽しみながら、自分の可能性を拡げていきたいと思っています。

さいごに

最後に、キャリアの選択に悩む学生へメッセージをお願いします!

よく言われることかもしれませんが、一度きりの人生なので、自分が一番楽しめる選択肢を選ぶべきだと思います。周りの声や「一般的なキャリア」に耳を傾けすぎて、自分の可能性を狭めてしまうのは、すごくもったいない。少なくとも、研究で培った能力は、皆さんが思っている以上に、ビジネスの世界で強力な武器になります。

もしキャリアに迷ったら、一度フラットな視点で、「自分という人間は何を幸せと感じるのか」を深く考えてみてほしいです。その答えがアカデミアやメーカーでの研究職だったとしたら、迷わずその道に進むべきです。でも、そこに少しでも違和感を抱くのであれば、勇気を出して他の選択肢にも目を向けてみてください。一つ一つの直感の裏側にある理由を言語化していくと、本当に大切にしたい価値観が見えてくるはずです。

どうか自分の可能性を信じて、納得のいくキャリアを歩んでいってください。応援しています。